黑龙江三江沼泽湿地生态系统国家野外科学观测研究站

简介

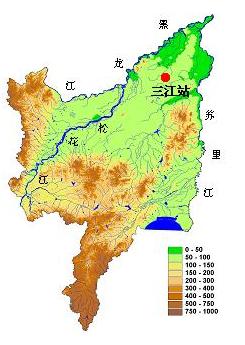

三江平原沼泽湿地生态试验站(简称三江站)隶属于中国科学院东北地理与农业生态研究所,位于三江平原腹地的黑龙江省同江市东南部(47°35N,133°31 E),始建于1986年,1992年加入中国生态系统研究网络(CERN),2005年成为国家野外观测研究站。三江站以三江平原沼泽湿地为主要研究对象,开展沼泽湿地生态系统要素和主要生态过程长期定位观测和科学研究,已成为我国多类型湿地生态过程、湿地资源保护及生态与环境安全管理等研究的综合研究基地。

研究方向:

面向国家资源环境与生态安全战略和长期生态系统研究的需求,针对国家社会经济发展中有关湿地生态环境和湿地生态学中的科学问题,三江站主要研究方向为:1)沼泽湿地生态系统物质循环与能量转化过程与长期演变规律;2)沼泽湿地生态系统结构、功能及环境效应;3)退化与垦殖沼泽湿地生态系统恢复与可持续管理;4)垦殖湿地农田土壤与水资源可持续利用及优化管理。

建站目标

根据国家生态网络台站的总体布局,建成研究力量雄厚、人才队伍结构合理、设备先进、生活设施完善、通信交通便利、环境优美的我国沼泽湿地生态系统野外研究站,使之成为:区域沼泽湿地生态与环境要素长期监测基地;沼泽湿地生态领域及相关学科的试验研究与观测平台;退化沼泽湿地修复技术研究、集成与示范基地;国内外湿地合作研究与人才培养基地。

研究内容:

1、区域沼泽湿地资源及气候环境要素长期系统观测研究:通过长期系统定位观测,研究三江平原沼泽湿地生态系统的水文、土壤、大气、生物等要素动态变化规律及演变趋势,探明全球变化、人类活动对区域沼泽资源与农业生态环境的影响及沼泽湿地生态系统在目前人类干扰情况下演替规律,提出沼泽湿地资源保护的基本对策,为加强区域湿地资源保护提供科学依据。

2、沼泽湿地生态系统物质循环与能量转化过程:研究沼泽湿地系统生源物质(C、N、S、P)基本循环过程和主要驱动机制,探明气候变化和人类活动对生源物质地化过程的影响潜势;研究沼泽湿地水文传输与能量传递的耦合过程,揭示沼泽地表地-气间水分和温室气体交换规律及其对能量传输过程的相应机制,预测全球气候变化情势下区域沼泽湿地系统温室气体“源-汇”效应的改变趋势。

3、沼泽湿地生态系统结构、功能及环境效应:通过区域调查和长期定位观测,研究以三江平原沼泽湿地为代表的我国东北寒温带低平原湿地生态结构特征和功能,评价沼泽湿地在物种保育、洪水调节、净化污染等方面的生态功能;深入分析目前大面积垦殖情况下沼泽生态系统不同时空尺度上的结构和功能的退化机制,进行宏观的科学湿地生态景观规划,为维系沼泽正常结构和功能提供优化方案。

4、 退化与垦殖沼泽湿地生态系统恢复和管理及水土资源可持续利用:提出典型区退化湿地恢复的途径,根据恢复退化湿地的地理与生态环境特征确定具体的恢复路线,确定退化湿地恢复过程中的主要监测指标等主要采用工程与生物相结合的方法进行恢复;根据不同恢复阶段的主要生态及工程措施,构建沼泽湿地保护、恢复的技术体系,并建立退化湿地恢复试验示范区;通过揭示湿地格局形成与区域水文和土地利用格局的关系及区域农业种植结构与模式,提出基于湿地保护与农业水土资源可持续发展的合理化建议。

5、建立三江平原沼泽湿地生态数据库:建立区域沼泽湿地资源数据库、土地利用数据库、观测资料数据库、研究成果等数据库,构建三江平原生态综合知识库,为国家湿地研究、生态系统网络研究提供可靠的数据资料,为沼泽湿地生态系统优化管理及区域农业生产决策提供咨询,为从事沼泽湿地研究的国内外学者构建研究信息平台。